قراءة في كتاب الأنا والهو لفرويد

في أواخر القرن التاسع عشر، لاحظ الأطباء ظاهرة الهستيريا، حيث يظهر المرضى أعراضاً جسدية واضحة مثل الشلل المؤقت أو فقدان القدرة على الكلام، رغم عدم وجود سبب عضوي. في ذلك الوقت كان الاعتقاد السائد أن العقل كله شعوري، أي أن كل ما نفكر فيه أو نشعر به يكون في متناول وعينا. لكن فرويد اكتشف أن هذه الأعراض غالباً ما ترتبط بذكريات وتجارب مؤلمة مكبوتة في اللاشعور، لم يتمكن المرضى من التعبير عنها، لكنها كانت تتحكم بهم بطرق غير مباشرة. وعندما استطاع المريض تذكر هذه الذكريات والتحدث عنها، اختفت الأعراض، وأصبح الشفاء ممكناً.

أعلن فرويد عن اكتشافه الثوري في علم النفس إذ قال بأن جزءاً كبيراً من العقل لا شعوري، وما الجزء الشعوري للعقل إلا السطح الذي يغطي أعماقاً لا حدود لها. وقد لقي فرويد من أقرانه من علماء ذلك الزمان قدراً عظيماً من الإنكار والسخرية، إذ أن جميع الدراسات السابقة للعقل البشري كانت قائمة على أساس شعورية العقل! ومع ذلك، لم تكن فكرة اللاوعي جديدة كلياً، إذ سبق أن أشار إليها فلاسفة مثل شوبنهاور وليبنيز، لكن فرويد طورها إلى نظرية علمية منظمة تربطها بالأعراض النفسية والجسدية.

إن العقل البشري، أو الجهاز النفسي كما يصفه فرويد، يتكون من ثلاث طبقات متراكمة.؛ على السطح يوجد الشعور، وهو ما نعيشه لحظة بلحظة، وأسفل هذا السطح يوجد "ما قبل الشعور"؛ خزان قريب من الوعي يمكن استدعاؤه بسهولة عند الحاجة. أما في العمق، فيوجد اللاشعور، عالم مظلم يضم الرغبات المكبوتة والذكريات المؤلمة، والتي يمنعها "الرقيب النفسي" من الظهور إلى الوعي لأنها قد تصطدم بالقيم أو الواقع. يمكن تصور اللاشعور كصندوق مخفي في أعماق العقل، حيث نضع ما لا نريد مواجهته، لكنه يتسلل أحياناً إلى سلوكنا في صورة أحلام أو أعراض جسدية أو مشاعر غير مفهومة.

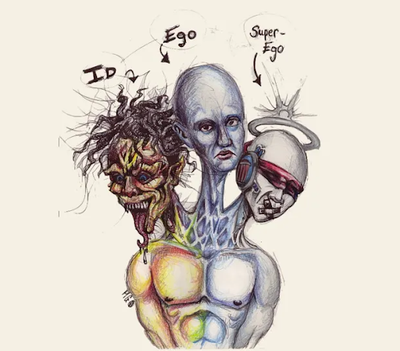

ثم أضاف فرويد تعريفاً جديداً للجهاز النفسي والذي يتألف من ثلاثة مكونات: الأنا، والهو، والأنا العليا، وهي الركائز الأساسية للصراع النفسي الداخلي. يمثل الهو الغرائز البدائية التي تسعى إلى الإشباع الفوري دون اعتبار للأخلاق أو المنطق، إنه كطفل صغير لا يعرف إلا الصراخ والإصرار على طلباته. أما الأنا العليا فتمثل الضمير والقيود الأخلاقية والاجتماعية. وأما الأنا فهو الوسيط الذي يحاول إيجاد توازن بين رغبات الهو، ضغوط الأنا العليا، ومتطلبات العالم الخارجي، وإذا عجز الأنا عن تحقيق هذه التوازنات، ظهرت الأمراض النفسية! يمكن تصور الأنا وكأنه راكب على ظهر جواد هائج يمثل الهو؛ يحاول التحكم في قوة الجوّاد، وأحياناً يضطر أن يتركه يقوده حسب قوته، كما يحدث في حياتنا اليومية عندما ننجرف وراء رغبة ما رغم وعي الأنا.

تشكّل الغرائز القوة المحركة الأساسية لأجزاء النفس المختلفة، فهي بمثابة الطاقة الكامنة التي تدفع الإنسان نحو الفعل، ومن أبرزها الغرائز الجنسية، التي تنبع من طاقة خاصة سماها فرويد "الليبيدو"، وهي طاقة تسعى بطبيعتها إلى الإشباع والاتحاد مع موضوعات تحقق لها الرضا واللذة. وفي المقابل، هناك غرائز أخرى يعمل الأنا من خلالها على حماية الذات، فيكبح بعض الرغبات أو يؤجل إشباعها حين يرى أنها تتعارض مع الواقع أو مع القيم الأخلاقية والاجتماعية. وهنا يظهر ما يسميه فرويد مبدأ اللذة: فكل توتر داخلي يولّد شعوراً بالألم، والإنسان يسعى بطبعه إلى التخلص من هذا التوتر والبحث عن اللذة كوسيلة لاستعادة التوازن النفسي.

لقد لاحظ فرويد أن مبدأ اللذة لا يكفي لتفسير كل السلوك الإنساني. فخلال عمله مع الجنود العائدين من الحرب العالمية الأولى، وجد أن بعضهم كان يعيش كوابيس متكررة تعيد لهم مشاهد الحرب القاسية بكل تفاصيلها، من دماء وانفجارات وخوف. وهنا طرح السؤال: أين اللذة في إعادة تجربة مؤلمة كهذه؟ بدا الأمر وكأن النفس مدفوعة إلى تكرار الألم بدلاً من تجنبه. ومن هنا صاغ فرويد مفهوم إجبار التكرار، أي الميل الغريزي إلى إعادة تجربة صادمة أو مؤلمة، لا بحثاً عن اللذة، بل كمحاولة لاشعورية للتعامل مع الصراع الداخلي الذي تركته التجربة.

لقد بيّن "إجبار التكرار" أن هناك في النفس قوى أعمق من مجرد السعي وراء اللذة، قوى تدفع الإنسان أحياناً إلى إعادة التجارب المؤلمة نفسها. وهذا ما جعل فرويد يتأمل في طبيعة النفس البشرية، ليكتشف أن الأنا – رغم كونه مركز التوازن – ليس سيد الموقف دائماً، فهو في الأصل جزء خرج من الهو ويظل خاضعاً لضغط غرائزه. ومن هنا برزت الفكرة الأساسية: أن الإنسان تحكمه قوتان متعارضتان، إحداهما تسعى إلى البقاء والحياة، والأخرى تتجه إلى الفناء والعدم.

أطلق فرويد على الغريزة الأولى اسم إيروس، وهي ليست مجرد الرغبة الجنسية كما قد يُظن، بل تشمل كل ما يجعل الحياة ممكنة: الحب، التعلق، التعاون، وحتى دافع الإنسان إلى الأكل والشرب وحماية نفسه. إنها الطاقة التي تسعى لتوحيد أجزاء الحياة، وللحفاظ عليها وإطالة أمدها. أما الغريزة الثانية فهي أكثر غموضاً، وقد أسماها فرويد غريزة الموت. هذه الغريزة لا تريد البناء ولا الاستمرار، بل تسعى لإعادة الأشياء إلى حالتها الأصلية، أي إلى السكون والجمود، وكأنها تقول: "لقد عشنا ما يكفي، فلنعد إلى الصمت الأول." ويمكن أن نفهم هذا عبر العلاقة بين الجنس والموت: فبعد الإشباع الجنسي التام، يشعر الإنسان بحالة من السكون والفراغ، كأنه اقترب خطوة من العدم. وفي بعض الكائنات البسيطة، لا يبقى الأمر شعوراً فحسب، بل حقيقة بيولوجية؛ إذ يموت الذكر مباشرة بعد تخصيب الأنثى، لأن إيروس قد أدى مهمته في استمرار النوع، تاركاً المجال لغريزة الموت كي تنجز عملها.

وهنا نصل إلى نقطة مهمة، عندما تتصارع غرائز الحياة والموت داخل النفس البشرية، لا يظهر هذا الصراع دائماً بشكل مباشر، بل قد يتجلى في سلوكيات معقدة ومتناقضة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السادية والمازوخية، حيث تختلط رغبة الحياة واللذة (إيروس) مع نزعة العدوان والفناء (غريزة الموت). هذه السلوكيات ليست قرارات واعية، بل تعبير عن صراع داخلي بين غرائز الهو، رغبات الأنا، وضغوط الأنا الأعلى.

في المازوخية، يقمع الشخص بعض رغباته أو غرائزه الطبيعية—سواء كانت جنسية أو عدوانية—بسبب قيود المجتمع أو الضمير أو الخوف من العقاب. هنا يظهر صراع غرائز الحياة والموت داخل النفس: رغبة الحياة واللذة تحاول التعبير عن نفسها، لكن غرائز الموت المكبوتة تحول هذه الطاقة إلى عدوان موجه نحو الذات. مثال على ذلك الطفل الذي يتعلم أن الغضب "سيء"، فيشعر بالذنب وينتقد نفسه، وقد يجد في الألم الداخلي وسيلة لتفريغ هذه الطاقة بأمان. بمعنى آخر، يعاقب الفرد نفسه ليواجه الصراع بين الرغبة في المتعة وبين الانضباط الأخلاقي أو الخوف من العقاب.

أما في السادية، فلا يُكبت العدوان بالكامل، لكنه يخضع لقيود المجتمع، فيتجه الصراع النفسي نحو الخارج: رغبة الحياة واللذة تتعايش مع نزعة العدوان والفناء، فيجد الشخص متنفسه في السيطرة على الآخرين أو إذلالهم بشكل رمزي، يتحول الصراع هنا بين غرائز الحياة والموت إلى سلوكيات تجاه الآخرين بدل توجيهها نحو الذات.

إذاً، فالفرق الأساسي بين المازوخية والسادية يكمن في اتجاه الطاقة العدوانية: في المازوخية تتجه نحو الذات، بينما في السادية تتجه نحو الآخرين، ومع ذلك يبقى الصراع بين غرائز الحياة والموت حاضرًا في كلا الحالتين، ويتشكل السلوك كنتيجة للتوازن أو التوتر بين هذه القوى المتعارضة.

تبرز هنا نظرية النقل لتساعدنا على فهم كيفية ظهور المشاعر المكبوتة والطاقة النفسية المكبوتة في السلوكيات الحالية للشخص بشكل أفضل. وفقاً لهذه النظرية، ينقل الفرد -أثناء العلاج النفسي أو حتى في حياته اليومية- مشاعره تجاه أشخاص من الماضي -سواء كانت محبة، غضب، أو إحباط- إلى شخص آخر في الحاضر، غالباً ما يكون المعالج أو شخصاً قريباً منه. فالمريض قد يشعر بغضب مكبوت تجاه والده أو والدته، لكنه يوجه هذا الغضب نحو المعالج أو زميل العمل. وفي سياق السادية والمازوخية، قد ينقل الشخص طاقته العدوانية المكبوتة من تجارب طفولية -مثل قمع الغضب أو الرغبات الجنسية- إلى علاقات حالية، فيظهرها كسيطرة على الآخرين (سادية) أو جلد ذاتي (مازوخية). يسمح النقل للطاقة المكبوتة بالظهور عبر رموز أو مواقف بديلة، فيصبح من الممكن تفسيرها وفهمها، مما يساعد على الوصول إلى ذكريات مكبوتة وفهم السلوكيات النفسية المعقدة.

يمكن رؤية تأثير هذه العملية في حياتنا اليومية، كالطفل الذي يشعر بالغيرة من أخيه الأصغر قد يصرخ أو يكسر شيئاً (توجيه العدوان نحو الخارج)، بينما طفل آخر يكبت شعوره بالغيرة فيصاب بالصداع أو القلق (توجيه العدوان نحو الداخل). كمثال آخر، شخص يخاف التعبير عن غضبه في العمل قد يحوّل طاقته إلى ممارسة رياضة شديدة لتفريغ التوتر، أو يجد نفسه يحلم بكوابيس متكررة تعكس صراعاته المكبوتة. بهذه الطريقة، تظهر الطاقة المكبوتة في شكل قابل للملاحظة والتفسير، ما يجعل السلوكيات النفسية المعقدة أكثر وضوحاً للفهم والتحليل.

ومن بين هذه السلوكيات المعقدة يبرز ما سماه فرويد بالمالنخوليا، وهو الحزن المرضي العميق. يرى فرويد أن هذه الحالة تنشأ حين يفقد الإنسان موضوعاً للحب لا يستطيع التخلي عنه كلياً. فبدلاً من تركه خارج الذات، يمتص الأنا صورته في عملية تسمى التقمص.، فالأنا هنا لا يرضى بخسارة الموضوع، بل يحتفظ به عبر تحويل الحب الخارجي إلى حب داخلي أو نرجسي. يبدأ هذا النمط منذ الطفولة المبكرة، وبالتحديد في المرحلة الفمية حين يعجز الطفل عن التمييز بين رغبته في حب الآخر ورغبته في أن يصبح شبيهاً به. ومع نمو الهو، مستودع الغرائز، يحاول الأنا أن يوازن بين رغباته والواقع عبر الكبت أو الإشباع الجزئي. لكن حين يحدث فقدان لشخص عزيز مثل الوالدين أو الحبيب، يعود الأنا إلى وسيلة التقمص ليحتفظ بالموضوع داخله، وكأن الإنسان يتشبث بالآخر المفقود بأن يصبح هو ذاته صورة منه.

نرى هذا في شخص فقد حبيباً ثم وجد نفسه يقلد أسلوبه في الحديث أو يكرر اهتماماته دون وعي، وكأنه يصر على إبقائه حياً في داخله. ومع تكرار مثل هذه التقمصات في مراحل مختلفة من الحياة يتشكل الأنا تدريجياً ليصبح بنية تراكمية معقدة تضم صوراً من موضوعات الحب والفقد. ومن بين ما يتكون في هذه العملية ما يسميه فرويد بالأنا المثالي، وهو ذلك الجزء الذي يتشكل من تقمص الطفل لصفات والديه وحل صراعات عقدة أوديب، يصبح الأنا المثالي معياراً داخلياً يقيس الفرد ذاته به، لكنه في الوقت نفسه يفرض عليه صرامة مستمدة من الرغبات المكبوتة والمعايير الأبوية التي تم امتصاصها.

تعد عقدة أوديب محوراً أساسياً في تشكل الأنا الأعلى، إذ يواجه الطفل في سن الثالثة إلى السادسة رغبة جنسية تجاه الوالد المقابل لجنسه، مصحوبة بغيرة وعدوان تجاه الوالد نفسه الجنس. يحل هذا الصراع من خلال التقمص بالوالد نفسه الجنس، حيث يستوعب الطفل قيمه ومعاييره الأخلاقية، مما يؤدي إلى تشكيل الأنا الأعلى كضمير داخلي يحمل هذه المعايير، ويصبح مصدراً للشعور بالذنب إذا تم انتهاكها.

المشكلة أن هذه التقمصات لا تكون دائماً متناغمة. حين تتعارض الصور الداخلية وتتشابك في الأنا، تظهر حالة من التمزق الداخلي قد تقود إلى اضطرابات شديدة. في المالنخوليا مثلاً لا يكتفي الأنا بامتصاص الموضوع المفقود، بل يبدأ بمحاسبة ذاته ومعاقبتها على هذا الفقد. فيشعر الفرد أنه مذنب ومسؤول عما حدث، وقد يجلد ذاته بقسوة نفسية هائلة. ومع تفاقم هذا الصراع قد تظهر اضطرابات أكثر حدة مثل الانقسام أو تعدد الشخصية.

في الوقت نفسه يظل الأنا هو المسؤول عن إدارة طاقات الغرائز أو ما يسميه فرويد بالليبيدو. هذه الطاقة قد تتجه إلى موضوعات خارجية مثل الحب والارتباط بالآخرين، أو تعود نحو الذات فتخلق النرجسية. يمكن ملاحظة ذلك في الطفل الذي ينظر إلى نفسه في المرآة بإعجاب أو يغضب إذا شعر أن والديه قد فضلا غيره عليه. وعندما تتعارض الغرائز مع متطلبات الواقع يلجأ الأنا إلى وسائل مختلفة للتكيف، منها التحويل، حين يتم توجيه الطاقة المكبوتة نحو نشاط بديل آمن كما يفعل الشخص الذي يفرغ عدوانه في الرياضة، ومنها أيضاً الإعلاء، حين تتحول الطاقة الغريزية إلى نشاطات ذات قيمة عليا مثل الفن أو الأدب أو البحث العلمي. وهنا تتحول الصراعات الداخلية إلى إبداع يثري الفرد والمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، هناك آليات دفاع أخرى مثل الإسقاط، حيث ينسب الفرد صفاته أو مشاعره المرفوضة إلى الآخرين ليخفف التوتر الداخلي، كمن يتهم الآخرين بالغيرة بينما هو نفسه يشعر بها؛ والإنكار، الذي يرفض الفرد فيه مواجهة الواقع المؤلم تماماً، كمن ينكر مرضاً خطيراً رغم الأدلة الواضحة، مما يحمي الأنا مؤقتاً لكنه قد يؤدي إلى مشكلات أكبر إذا استمر.

ولا يتشكل الأنا دفعة واحدة، بل يتكون تدريجياً من التجارب والعلاقات التي يمر بها الإنسان منذ طفولته، ومن أهم هذه التجارب هي التقمص، أي أن الطفل يستوعب داخله صورة شخص يحبه أو يعتمد عليه، مثل الأب أو الأم، ليحتفظ به حتى عند الفقد أو الانفصال. من هنا يتكون ما يسمى الأنا الأعلى، وهو أشبه بالضمير الداخلي الذي يراقب الأنا ويوجهه بأوامر صارمة: "افعل" و"لا تفعل"، فالطفل الذي كان مضطراً لطاعة والديه يجد نفسه لاحقاً مضطراً لطاعة هذه السلطة الداخلية التي تبدو مستقلة وقوية لأنها متجذرة في ذكريات الطفولة وغرائز اللاوعي.

إن هذا التوتر بين الأنا والأنا الأعلى يولّد الشعور بالذنب. أحياناً يكون هذا طبيعياً لأنه يمثل الضمير، لكن إذا اشتد وأصبح قاسياً يتحول إلى عصاب، أي اضطراب نفسي يعيش فيه الفرد صراعاً داخلياً دون أن يفقد صلته بالواقع. فالمصاب بالوسواس القهري مثلاً يشعر بأنه ملاحَق بأوامر داخلية تجبره على تكرار أفعال بلا معنى، والمصاب بالهستيريا قد يُظهر أعراضاً جسدية مثل فقدان النطق أو الشلل رغم غياب السبب العضوي.

في الوسواس القهري يكون الذنب حاضراً بقوة لكن بلا مبرر واضح، فيشعر الإنسان أنه متهم بلا سبب. أما في الهستيريا فإن الأنا يلجأ إلى الكبت، فيُخفي شعور الذنب في اللاوعي لتجنّب مواجهته، فتظهر النتيجة على هيئة أعراض جسدية أو انفعالية.

وكلما حاول الفرد السيطرة على مشاعره العدوانية أو كبتها، زاد ضغط الأنا الأعلى عليه، وكأن العدوان يُوجَّه نحو الداخل بدلاً من الخارج. وهذا ما يفسر جلد الذات والشعور الشديد بالنقص لدى أشخاص يوبخون أنفسهم بقسوة على أخطاء بسيطة، كأن بداخلهم قاضٍ صارم لا يرحم. ويمكن رؤية أثر ذلك أيضاً في المجتمعات التي تفرض قيوداً أخلاقية صارمة، فيتشكل لدى الفرد صوت داخلي يقول باستمرار: "يجب أن تكون مثالياً" أو "لا يحق لك أن تخطئ".

إن الأنا الأعلى ليس مجرد صوت الضمير، بل نتاج عمليتين نفستين أساسيتين: الكبت والإعلاء. يتشكل الأنا الأعلى عبر تقمص الطفل لصفات الوالدين أو الشخصيات المرجعية في طفولته، خاصة خلال حل عقدة أوديب. في هذه العملية، تُكبت الرغبات الغريزية -مثل الرغبات الجنسية أو العدوانية تجاه الوالدين- بسبب القيود الأخلاقية والاجتماعية، فلا يُسمح لهذه الرغبات بالتعبير المباشر. بدلاً من ذلك، يتم توجيه الطاقة الغريزية نحو الإعلاء، حيث تتحول إلى صورة مثالية داخلية تُمثل القيم والمعايير الأخلاقية للوالدين أو المجتمع. يخلق هذا التحول الأنا الأعلى كسلطة داخلية تحمل معايير صارمة، لكنها تحتفظ أيضًا بطابع عدواني مستمد من الغرائز المكبوتة، مما يفسر قسوتها أحيانًا. وهكذا، يصبح الأنا الأعلى نتيجة توازن دقيق بين كبت الغرائز وإعالتها إلى صورة مثالية، ليصبح وريث عقدة أوديب وأول تقمص أساسي في حياة الطفل، محتفظًا بسلطة قوية على الأنا طوال العمر. قد تتحول هذه السلطة من ضمير موجه إلى قوة داخلية قاسية تثقل الفرد بالذنب أو الشعور بالنقص إذا لم يتمكن من الوفاء بمتطلباتها.

لقد كشف فرويد أن العقل البشري ليس مجرد شعور واضح، بل مسرحاً لصراعات عميقة. فالأنا، في محاولته الدائمة للتوفيق بين مطالب الهو وضغوط الأنا الأعلى، يصبح ساحة تتقاطع فيها قوى متعارضة تكشف عن نفسها في السلوك، وفي الأعراض العصابية، وفي أشكال الإبداع أيضاً. إن فهم هذه الدينامية لا يقتصر على الجانب النظري، بل يحمل بُعداً علاجياً يفتح المجال أمام الفرد للتصالح مع ذاته، وإعادة توجيه طاقاته المكبوتة نحو مسارات أكثر إثماراً.