فوزي عبد الله: شاعر الأرض والوطن والنضال

"لا تعذُليني إذا أشْركْتُ في ديني

ديني الهوى، وهوى ديني فلسطيني"

(قصائد عن الخروج والعودة، حزيران 1984)

مقدّمة

نحاول في هذه الدراسة التعرّف إلى مركّبات شعر الشاعر فوزي عبد الله من خلال كتبه الشعريّة ومن المقدمات التي كتبها في بعضها، ومن معرفتنا بالشاعر في الأنشطة الثقافيّة والتربويّة والاجتماعيّة والسياسيّة. نتوقّع أن نتعرّف إلى المركّبات الثلاثة في شعره: الأرض والوطن والنضال، ونزداد معرفة باتّجاهاته نحو هذه المركّبات، لذلك رأينا أن نبدأ الدراسة بخلفيّة فكريّة حول هذه المركّبات ونعتمد عليها في بحثنا الطوليّ إذ نختار بعضًا من قصائده من كلّ كتبه، ونأخذ بعين الاعتبار مقدّمات كتبها في قسم من كتبه.

خلفيّة فكريّة

الأرض والوطن والنضال ثلاثة مركّبات مرتبطة ومتشابكة ببعضها البعض، والإنسان هو العامل المعزّز والداعم لهذا الارتباط والتشابك. أهمّيّته تتكوّن من ثلاثة عوامل:

العامل الفكريّ/ الإدراكيّ وهو جميع الأفكار والمعتقدات والآراء والتخيّلات والتأمّلات عند الفرد حول المركّبات المذكورة.

العامل الوجدانيّ/ الحسيّ الذي ينعكس في أحاسيس الفرد نحو المركّبات. وهو ما يصادف القلب ويَرِدّ عليه دون تكلُّف وتصنّع من فزع أو غمّ أو فرح وغيرها من الأحاسيس.

العامل السلوكيّ الذي ينعكس في تصرّفات الفرد في أيّ حدث لهذه المركّبات الثلاثة.

الأَرْض

ما استقرّت عليه القدم، مقابل السماء وهي الكرة التي يعيش عليها الإنسان. طبقة التراب السطحيَّة التي تتناولها آلات الحراثة، أرض صحراويَّة/ زراعيَّة.

الأرض مصدر للمعيشة والحياة وفي هذا يقول الطبري: "لقد وطنّ الله الناس في الأرض وجعلها قرارًا يستقرون فيها ومهادًا وفراشًا يفترشونها، وجعل لهم فيها معايش والأسباب المختلفة ليكسب العباد بها أقواتهم من مطاعم ومشارب نعمة منه وإحسانًا" تفسيرًا للآية الكريمة " وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ" (الأعراف 10).

ارتبط الإنسان الفلسطينيّ بأرضه منذ أن وجد عليها لتشكّل له عقيدة وهويّة ووجود، فكان منذ القدم مرتبطًا بها كأرض مقدّسة له ولكلّ العرب بكلّ طوائفهم، وارتبط بها كمصدر للرزق ورمز للخير والعطاء، ومنذ النكبة والهزائم المتتالية على أرض فلسطين والتهجير والتهويد وسنّ قوانين للاستيلاء على الأرض يجد الإنسان الفلسطينيّ علاقته بأرضه تشكّل له عنوان البقاء والصمود، فيزداد ارتباطًا وتعلقًا بها والنضال من أجلها والسعي في حمايتها.

وجاء مخطّط " تهويد الجليل" الّذي نُشر في أكتوبر 1975 تحت العنوان "اقتراح برنامج لتطوير الجليل" (مجلة " بهتيشفوت "، وزارة الزراعة أكتوبر 1975)، وأثار ردود فعل واسعة في المجتمع العربيّ خاصّة، لأنّ الاصطلاح "تهويد الجليل" يثير شحنات من الخواطر الصّعبة والغاضبة الّتي تراكمت في الماضي، حيث أثار المخاوف من الاستمرار في سياسة مصادرة الأراضي الّتي طُبِّقت في سنوات الخمسين والستّين. ولم يؤدِّ تغيير المصطلح من "تهويد الجليل" إلى "إسكان الجليل" ومن ثَمَّ إلى " تطوير الجليل" إلى تغيير الانطباع الّذي ساد، وما زال حيال المصادرة. لقد حاولت الأوساط الحكوميّة جاهدة تعليل المصادرة بأنّها ستعود بالفائدة على سكّان الجليل من عرب ويهود، ولكنّ محاولاتها هذه باءت بالفشل وقوبلت بعلامات استفهام كبيرة. في هذا الجوّ الذي يسوده الاستياء والاحتجاج أخذت تتبلور في المجتمع العربيّ فكرة عدم قبول المصادرة وضرورة النضال ضد تنفيذ المخطّط (طنوس، 2012).

هذه السياسة مستمرّة حتى يومنا هذا فاتّبعت الدولة حتّى يومنا هذا سياسة الإقصاء والتمييز ذاتها، التي ما زالت تتجلّى في هدم قرى كأم الحيران والعراقيب في النقب. لا بل واستمرّت في تطبيق قانون التخطيط والبناء بشكل صارم، بينما المطلوب في الحقيقة تغيير نهجها بشكل كلّي. على الدولة أن تتحمّل المسؤوليّة، وأن تعترف بتبعات المصادرات التي كانت نتيجة مباشرة لسياسات التمييز العنصريّ ضدّ المواطنين العرب، ومن ثمّ العمل على تطوير البلدات العربيّة وتعزيز الشعور بالأمن الشخصيّ والجمعيّ. (أمل عرابي ونيرا بن عوزر. (2020).

الوطن والانتماء إلى الوطن

كلمة وطن المرتبطة بالدولة الأمّ جديدة، لكن هذه الكلمة كانت حاضرة بشكل دائم في ثقافتنا العربيّة، نعثر عليها في شعر المتنبي وغيره من الشعراء. فحين كتب نونيّته التي مطلعها:

"بمَ التعلّلُ لا أهلٌ ولا وطنُ/ ولا نديمٌ ولا كأسٌ ولا سكنُ".

بم التعلّل سؤال إنكاريّ ينفي "التعلّل" وكلمة وطن هنا تعني البيت والمكان الأليف. يتساءل الشاعر في هذا البيت كيف نحسن أنفسنا، هل بالأمل والصحبة والمؤانسة؟ حيث هو مغتربٌ عن الوطن والأهل "لا أهل ولا وطن". تكرار لا النافية للجنس بحالات عديدة ومختلفة جاء لتأكيد النفي المطلق للأمور المذكورة. فالأهل مغيّبون تمامًا مثل غيابه واغترابه شخصيًّا عن شاربي الخمرة ورافعي الكأس، وبدون سكن ومأوى.

د. جنان التميمي تُعرّف الوطن بأنّه هو المكان الذي يولد ويقيم فيه الإنسان مع جماعة من الناس يربطه بهم التاريخ والحدود الجغرافيّة والمصالح المشتركة، والشعور بالانتماء إلى المكان أمر فطريّ، ولكن لا يدعم هذا الانتماء ويعزّزه إلا الشعور بأنّ هذا الكيان يحمي الإنسان، ويسهّل عليه أمور حياته، ويكفل له حقوقه في مقابل ما يُلزمه نحوه من واجبات. وتلك المزايا التي يتميّز بها ويراها بشكل محسوس في كلّ مكان على أرض وطنه لا يمكن أن يمنحها له كيان آخر (التميمي، 2025).

الانتماء اصطلاحًا هو عبارة عن علاقةٍ شخصيةٍّ وجدانيّةٍ إيجابيّة، يبنيها الفرد مع أشخاصٍ آخرين أو مجموعةٍ ما، وهو مجموعة من الأفكار والمشاعر التي تدفع الفرد إلى أن يكون عضوًا في جماعة يهمّه أمرها وملتزمًا بحاجاتها وبأنماطها السلوكيّة وعاداتها مع شعور برغبته في تنميتها أو تحسينها، وغالبًا تنتج درجة التزامه عن درجة رضاه عمّا تقدّمه له، وما يحصل عليه، وبشكل عامّ يعبّر الانتماء عن إخلاص الفرد وتمسّكه وارتباطه وولائه لها، ويكون هذا في بعض الأحيان نابعًا من حاجته إلى الأمن والطمأنينة التي تمنحه إيّاها الجماعة. ممّا ينمّي دافعًا للتعاون معها. توجد علاقة مهمّة وخاصّة للانتماء في هويّة الفرد، فالانتماء إلى أقليّة أو إلى جماعة متدنّية ينجم عنه ازدياد في تهديد هُويّة الفرد ممّا ينعكس ذلك في ازدياد الشعور بالانتماء لأنّ وجوده في حالة تهديد لهويّته يؤثّر على سلامته وأدائه في العمل وتحرّكاته من مكان إلى مكان.

أما مفهوم الانتماء إلى الوطن فيعني تلك الحالة والشعور بالانضمام إلى الوطن، وتكوين علاقةٍ إيجابيّةٍ معه، وتكوين علاقةٍ قويّةٍ تربط الفرد به، والوصول إلى أعلى درجات الإخلاص له. لمعرفة مدى انتماء المرء لوطنه، عليه أوّلًا أن يشعر بذلك الحسّ في داخله، ثم أن يترجم هذه القيمة الإيجابيّة لانتمائه على أرض الواقع، من خلال استعداده النفسيّ لأنْ يسلك كلّ السلوكيّات الإيجابيّة والتي من واجبها أن تخلق فيه شخصًا منتميًا ومحبًّا ومخلصًا لوطنه، مدافعًا عنه من أيّ عدوٍّ أو ضرر. ويظهر ذلك في عدّة سلوكيّات، مثل: الحفاظ على نظافة الشوارع، والأماكن والمرافق العامّة، والمشاركة في الأعمال التطوعيّة والخيريّة التي تخدم المجتمع، والالتزام بالقوانين والقواعد السلوكيّة، والانضباط في العمل واختيار أسلوب الحوار الواعي في حلّ المشاكل والنزاعات التي تقع بين الأفراد والجماعات واحترام عادات وتقاليد وأعراف المجتمع، والالتزام بالرموز الوطنيّة، كالنشيد الوطنيّ، والعلم، وكل ما يندرج تحت هذه الرموز والاعتزاز بالوطن، واسمه، ورموزه، في الداخل والخارج، ومشاركة أبناء الوطن بأفراحهم، وأحزانهم. ( بشار طميزي، 2020)

النضال

نقول: وَاصَلَ نِضَالَهُ مِنْ أَجْلِ حُرِّيَّةِ بِلاَدِهِ وَاسْتِقْلاَلِها: الدِّفَاعَ قَوْلاً وَفِعْلاً (قاموس المعاني)

ارتبط معنى التعبير "نضال" بثورات التحرّر القوميّ، ومعارك الاستقلال الوطنيّة التي خاضتها الشعوب ضدّ القوى الاستعماريّة والاحتلال الأجنبيّ لوطن معين. فالأصل في كلمة نضال هو إنّه التضحية لاستعادة حقوق مهضومة، وحريّة مسلوبة، وهو وسيلة للحركات الاحتجاجيّة في السنوات الأخيرة في بلادنا وفي العالم بأسره.

تقول د. آمال موسى (2024): "بعد حدوث الاستقلال في غالبيّة الدول التي كانت مستعمرة ساد الاعتقاد أنّه لم يعد للنضال من موجب. بل إنَّ الأمر وصل إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث عُدّت المنتوجات الثقافيّة التي تمّ إبداعها في إطار النضاليّة الثقافيّة الفنيّة انتهت صلاحيّتها وحقّقت هدفها ولم تعد وظيفيّة.

الواضح من هذا الفهم أنّ فكرة النضال وجعلها محصورة وفي ارتباط وثيق وعضويّ بالاستعمار وبزواله في أغلب البلدان التي كانت مستعمرة قد سقطت أو ضعفت. كما أنَّ المشكل الأساسيّ يكمن في خطأ ربط النضال بمقاومة الاستعمار فقط. ألم تدرك نخب الشعوب التي نالت استقلالها بالنضال والاستماتة والدم أنَّها انتهت من شكل الاستعمار المباشر وانتقلت إلى واقع جديد أكثر التباسًا يتمثل في الهيمنة والتبعيّة، وهما أكثر خطورة وتعقيدًا من الاستعمار المباشر، الشيء الذي يستوجب نضالًا بشكل مختلف؟

فاليوم هناك حروب عدّة في الوقت نفسه، ومن الأسلحة التي نحتاج إليها وبكميّات هائلة سلاح الروح النضاليّة، من أجل خوض معارك عويصة، على غرار النضال ضدّ الفقر والأميّة والعنف، والنضال الأكبر من أجل سيادة الأوطان في عصر العولمة والهيمنة، وحقّها في تقرير مصيرها فعلًا وقولًا، وحتى التنازلات التي تُقدّم يجب أن تكون بسبب استحقاق الانفتاح والتبادل والتعاون وليس التبعيّة".

فوزي عبد الله: شاعر الأرض، الوطن، والنضال

فوزي عبد الله، كما قال عنه عبد اللطيف البرغوثي (1997، ص 24) "في المضمون هو شاعر مقاومة وطنيّة على طول الخطّ، وفي الأسلوب يستهدف البساطة والوضوح حرصًا على إيصال الرسالة إلى الجماهير الواسعة التي آمن بها".

في مقدّمة كتابه "شدو الخطى، أيار 1979" في "الاعمال الشعريّة الكاملة"، 1998 ص 141) يكتب فوزي عبد الله "لم يكن يوم الأرض مفاجأة لأنّه كان قمّة التصعيد في الخطّ البيانيّ لمسيرة شعبنا، فأصبح منارة تضيء في دروب المجد والكرامة. وصار منطلقًا لتحوّلات هامّة في التحرّك اليوميّ ومؤشّرًا صادقًا لانتفاضة واعية في مسارح حياتنا المعاشة ......وما دام الشاعر يعيش هذه الظروف بعمقها وقساوتها وحلاوتها فلا بدّ له من أن ينقل حالته النفسيّة والوجدانيّة من خلال شعره إلى أبناء قومه وهنا تحدث عمليّة عدوى نفسيّة لأنّ الشاعر في مثل هذه الوضعيّة يعدي من يخاطبهم بمثل حالته"

منذ قصيدته الأولى "مات أمس" (في كتاب، "موعد مع المطر"، 1966 في "الاعمال الشعريّة الكاملة"، 1998 ص 27-28) برزت المركّبات الثلاثة (الأرض، الوطن، والنضال). يروي شاكيًا إلى أمّه ما يحدث:

يَصف شابًا فلسطينيًا مناضلًا بــ:

"صبيًّا حالمًا أسمر (أربع مرات).

رشيقَ القدّ، حلوًا، شعرُهُ أسودُ

يشقُّ لنفسه دربًا

يغنّي عن بلاد الشمسِ والحُبِّ

ولكنّا لمسنا بحّةً حيرى

ترافقُ صوتَهُ الشادي

فيضحى حزنُهُ ملّاحَنا الهادي".

يصف في هذه القصيدة الشابّ الفلسطينيّ: أسمر، حلو، شعره أسود، رشيق، يعمل بكدّ، يغنّي، يرقص ولكن هنالك بحّة ترافق صوته الشادي وفيه حزن.

الشابّ مرتبط بالأرض: يشقّ لنفسه دربًا، يدقَّ حذاؤه التّربا (مرتان)، يغنّينا عن الزيتون والكرمة والقمح (مرتان)،

الشابّ مرتبط بالوطن: "يغنّي عن بلادِ الشمسِ والحبّ، وفيضِ الخيرِ والخصبِ، وبيّاراتنا، والمدى من حولنا (تتكرر هذه التعابير في القصيدة لإبرازها).

يحدّث الشابّ عن "ما فعلت الأيّام ببيّارات الأحلام من التخريب والجدب، التشريد والسلب، عن التدمير والنهب مع هذا بقي الشابّ صامدًا "يمشي ثابت الخطوات، صخرًا ثائرًا، صلبًا، يدقُّ حذاؤه التربا، يشقّ لنفسه دربا". يشكو الشاعر من عدم دعم هذا الشابّ الفلسطينيّ المناضل وتركه وحده في الساحة: "ولكنّا تركناه يغنّي وحده، يبكي، يسير وما عرفناه، رأيناه وقد جمدت دماهُ على جبينٍ ميّتٍ أصفر بلا عينين، ملقى الذباب، عليه قد عسكر. أمّا نحن رأيناه، بكيناه، ذكرناه صبيًّا أسمر، رشيق القدّ حلوا، شعره أسود"

"مات أمس" قصيدة تبدأ وتنتهي بنفس التعبير الشعريّ: "صبيًّا حالمًا أسمر، رشيق القدّ، حلوًا، شعره أسود، نقيَّ اللون، يبدو وجهُهُ مُجْهَد، وأنفٌ بارزٌ أغبر وسحرٌ هادئٌ يُغري بعينيه صبيًّا حالمًا أسمر"، وهو أسلوب التدوير أو ما يسمّيه البعض "الدائرة المغلقة" وكأنّ الشاعر يريد حماية الشابّ والأرض والوطن. هنالك إمكانيّتا تفسير: الأولى هي أنّ القصيدة لم تنتهِ، وعمليًّا ربّما تعود وتتكرّر الحالة. والثانية في هذا المبنى نجد عدم مخرج من الحالة الشعريّة وربما اختناق. هكذا يترك الشاعر للمتلقّي القرار ووضع خاتمة تناسبه.

في قصيدة "الأرض" (في كتاب، "موعد مع المطر"، 1966 في "الاعمال الشعريّة الكاملة"، 1998 ص33-34) يؤكّد الشاعر ارتباط جدّه بالأرض ووصيّته بأن يحافظوا عليها:

"لم تزل أطيابُ جدي الشيخِ في

أرضِنا نشوى وفي أعراقِنا

– رحمة الله عليه - لم يكنْ

يعرفُ السلوى سوى في أرضِنا

كان يشقى، يعبدُ التربةَ، من

طينها عاش صديقًا مؤمنا

قبل أن ينقلَهُ اللهُ إلى

جنّةِ الرحمنِ نادى أهلَنا

قال: "هذي أرضُكمُ، فاحترسوا

فلقد كانت، وتبقى مجدَنا"

وحسبَ توصيتِهِ تصرَّفَ الأهلُ:

"وعبدنا الأرضَ، ذبنا أملًا/ وبذرنا في ثراها حبَّنا

وغدونا قطعةً مجبولةً/ مع تراب الأرض، مع خيراتِنا"

تتكرّر في هذه القصيدة تعابير أرضيّة، مثل: أجداد، أباء، فلّاح، بستان، أرض، أرضنا، تربة، طين، دار، تين، زيتون، الكرم.

يحذّر الشاعر من رغبةِ الاحتلال بنهب الأرض والخيرات:

"خذْهُ، اقتلْهُ، وشرِّدْ أهلَهُ، وانعفِ النارَ على أحلامِنا...... وانهبِ البستانَ منّا"

يؤكّد الشاعر التمسّك بالأرض وحمايتها:

تنزع الجسم عن الأرض، ولكن/ قد تعالتْ في ثرانا روحُنا

فإذا أفنيتنا عادتْ إلى / تربةٍ خالدةٍ أجسامُنا"

قصيدة "وطن الحنين" (في كتاب "الطيور المهاجرة"، 1973 في "الاعمال الشعريّة الكاملة"، 1998 ص 90). عنوان القصيدة "وطن الحنين" وهو عتبة القصيدة ويتَّسِم بالإغرائيّة إذ يَشُدّ المتلقّي لمعرفة المضمون بحثًا عن تعابير من الحقل الدلاليّ لكلمة "حنين" وعلاقتها بكلمة "وطن" ممّا يساعده في معرفة رسالة الشاعر.

ورد التعبير "وطن الحنين" ثلاث مرات بالإضافة إلى العنوان:

في بداية السطر الأول: "وطن الحنين إذا تدجّى الأفق، يرفقني بضمّي".

في بداية السطر الأخير: "وطن الحنين، ينير أيّامي، إذ أمسيتُ وحدي".

هذا التدوير يعكس رغبة الشاعر في حماية الوطن الذي يضمُهُ وينير أيامَه إذا تدجّى الأفق وإذا أمسى وحده.

في بداية السطر السادس (نهاية ثلث القصيدة): "وطن الحنين، أظلُّ أعبدُهُ، أعيدُ نداه: أمّي".

جاء هذا التكرار ليؤكّد هدف التدوير وليعبّر عن فكر الشاعر وإحساسه نحو الوطن، بما أنّ الوطن يضمّني وينير أيامّي عندما يتدجّى الأفق وأمسي وحدي سأحميه وأعبده طول الوقت وأعيد نداه: أمّي.

بالإضافة إلى ذلك وردت تعابير تؤكّد أهمّيّة الوطن: الوطن هو الأمّ ويؤكّد هذا تكرار أمّي خمس مرات، ضمّني مرتين، حضن مرتين وأفعال حميميّة، مثل: يشفي، يضيء، ينير، يحبّني وغيرها. كلّ تعابير القصيدة تؤكّد أهمّيّة الوطن للشاعر إذ يغلُب على القصيدة استعمال ضمير المتكلّم المتّصل بالياء، مختارات مثل: جراحي، دربي، فجري، يحبّني ويصلّي لأجلي كأمّي وغيرها الكثير.

كتابة الشعر بضمير المتكلّم فيها تجلّيات لأنا الشاعر في قصيدته، هذا الطابع الذاتيّ والحميميّ فيه تعرية للذات وكشفها للمتلقي مما يُشوّقه لقراءة القصيدة أكثر من مرّة. نعتقد أنّ الشاعر القادر على التعبير عن ذاته وتعريتها يكون أكثر قدرة للتعبير عن الآخر.

رسالة الشاعر تتّضح بالسطر السادس: "وطن الحنين، أظلّ أعبدهُ، أعيد نداه: أمّي".

نعتبر هذا التعبير هو النقطة الأساسيّة والأهمّ في القصيدة وكما نقول هو "مربط الفرس".

في مجموعة "الفارس يترجل، 1974"(في كتاب "الاعمال الشعريّة الكاملة"، 1998 ص 113-137). يوظّف الشاعر الحكاية الدينيّة المسيحيّة، صلب يسوع المسيح عليه السلام، ويقول "إنّ آلام المسيح امتزجت في نفسي وامتزجت في الكون العامّ الذي أحياه أو أحيا فيه لتشكّل الأسس الأولى للعمل الذي نما في نفسي"(ص 125). النضال يبدو جليًا في هذه المجموعة:

مقاطع من حكاية الصلب:

نفسي حزينة حتّى الموت...... اليوم عُلّق على خشبة، إكليل من شوك........جرحٌ دام يتسلّل إلى جسدي........إيلي إيلي، لما شبقتني.......تتجدّد الحياة. تُبدّد الحياة........الحياة عندك داء يُعيي الذهن الخصب. لا، أنت لا تموت.

مقاطع مقابلة للحكاية من الصمود والنضال:

تجتاحني الغُربة حتى في بيتي، تُعلّقني كلَّ ساعة على خشبة تصلبني، تُذيقني مرارةً، .......

صرخةُ الفارسِ لا يترجّل .......... ما متُّ بالمعصية لكنّي والموتُ حياةٌ........ جدّدتُ النورَ الذي لا يغرب............ أمّزّق الستائرَ الشفّافةَ. أخترق الضبابَ الخفيفَ ........... أحياك في مسافةِ النهارِ والليلِ وأتغذّى من سرّكَ الخالدِ.... لكنّي ما زلتُ أُطاولُ أشجارَ النخيلِ ظنّوا أنّي انتهيت من زمنٍ، لكنّي حيث أنا، كتبتُ، كتبتُ، كتبتُ، لكنّ الحرف يثورُ عليّ، وأنا في قلب الظنِّ أسيرُ. نفسي ميدانُ عراكٍ......"

يقول البرغوثي (1997.ص 18) "هذه المجموعة تجربة جديدة أقْدَم الشاعر عليها عامدًا متعمّدًا ... وإنّها مع استمرارها في خطّ المقاومة الذي سلكه الشاعر في المجموعتين السابقتين. والجديد هنا هو التوسّع بشكل ملفت للنظر في مجال توظيف الرموز ومجال التضمين من المأثورات التراثيّة"

حكاية الصلب في الديانة المسيحيّة والقيامة من الموت تمثلُ مُتَّكَأً للشاعر لوصف معاناته ونضاله وصموده.

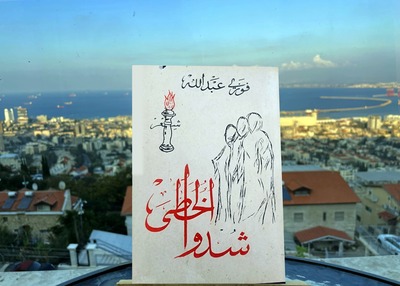

في مجموعة "شدّوا الخطى"، 1979" (في كتاب "الاعمال الشعريّة الكاملة"، 1998 ص 139-164). جاءت قصائد جماهيريّة، مثل: "الأرض، وطن، شدّي الخطى، ملحمة العزّ، صوت الكرامة، يوم الأرض" لها مرجعيّة تراثيّة بشكل التلميح أو التناص مع الموروث الشعبيّ وعن هذا يقول الشاعر: "أرى أنّ هذه العمليّة تكمل ارتباط الشاعر بأرضه وماضيه أو توازي ذلك"(الأعمال الشعريّة الكاملة 1998، ص142)

يوظّف الشاعر في عدد كبير من هذه القصائد الأسلوب الحماسيّ، والحماسة هي شعور يتولّد لدى الإنسان عند إقدامه على عمل شيء يحبّه، وفي قصائده يُشَجِّع الشاعر الجماهير، وجاء في لسان العرب رجلٌ حَمِسٌ وحَميسٌ وأحمسُ أيّ شجاع. ويقول الشاعر في مقدّمة كتابه "تحسّ في هذا البناء الشعريّ هدير الشعب وصوته الجبّار وينقلك إيقاعُه وجرسُه وقناتُه إلى وحدة الصفّ وشدّ الخطى للمسيرة المُشَرِّفة" ("الأعمال الشعريّة الكاملة" 1998، ص142)

الأرض، الوطن والنضال -مختارات:

في قصيدة الأرض (ص 144):

"تسقي ترابَك يا جليلُ دماءُ/ وتروم أرضَكَ عزّةٌ وإباءُ (مرتان)

فإذا بَنوكَ بها يدُ فرَّاسةٍ / وإذا بناتُكَ مقلةٌ نجلاءُ

هذا أوانُ الشدّ، شعبُكَ يا جليلُ / تزيّنُهُ الأجدادُ والآباءُ

هذا أوانُ الشدّ، يدركُهُ ويلجمُ/ حدَّهُ ويصدُّهُ الأبناءُ

تحمي البيوتَ أسودُها وتسودها/ أحلامُ شعبٍ أن يعودَ صفاءُ

وطنُ المحبةِ والسلامِ تحيَّةً /قدسيّةً يسمو بها الشهداءُ"

في قصيدة "وطن" (ص 146):

هنا وطني، يا مُهجةً تتعذبُ / وجرحًا على التاريخ ينزو ويغضبُ

هنا وطني، كم تفتديهِ عزائمُ/ لأبنائهِ في كلّ دربٍ تغرَّبوا

ستبقى عصيَّ الدّمع تحدوك عزّةٌ / وشمسُكَ للمجدِ المؤثّلِ مطلبُ"

في قصيدة "صوت الكرامة" (ص 153):

ضاقت به الدنيا فهبَّ رجالًا /شعبٌ غدا أطفالُهُ أشبالا

عربيّةٌ أيامُّنا، عربيّةٌ، أمجادُنا، نهوى الحياةَ نضالا"

في قصيدة "يوم الأرض" (ص 160-164):

"جدّي عَلَّمني، إيمان أبي قوّاني، هم فزعوا، رصاصهم يكشفُ رعبًا في داخلهم مستورا.... أحسب ألمي هيّنا، تمزّق ضلعٌ في جنبي؟ لكنّي أحسبُ ألمي هيّنا ........ لكنّي لم أصرخْ من وجعي ..... لا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ....... إيماني في غدٍ أطفالي أكبر، لن تهونَ هذه العيونُ ....... حقولُ اللوزِ والزيتونِ لن تهونَ ما دام الّمٌ مجبولًا بترابكِ يا أمًّا لا تكفرُ بدمِ الأبناءِ."

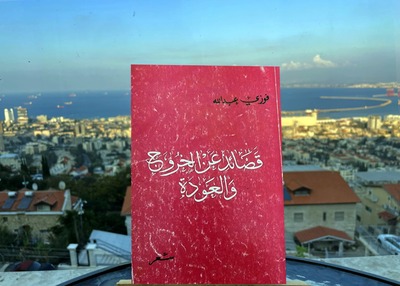

قصيدة "فلسطين، 1984" (في كتاب "قصائد عن الخروج والعودة"، 1987 في "الاعمال الشعريّة الكاملة"، 1998 ص 167-168):

هذه القصيدة أيقونيّة بسبب مضمونها ومبناها الدائريّ الذي يبدأ وينتهي بنفس البيت:

"لا تعذُليني إذا أشْركْتُ في ديني / ديني الهوى، وهوى ديني فلسطيني"(حزيران 1984)

القصيدة الأيقونة هي دليل يحيل إلى رسالة الشاعر وما يريد قوله وهي مكتوبة بشكل معيّن فنيًا ومضمونًا لجذبِ انتباهِ المتلقّي وإثارته ليقرأ القصيدة أكثر من مرّة.

جاء الشكل الفني في التكرار التوكيديّ في "ديني-ديني والهوى-هوى وضمير المتكلم المتصل بالياء في "تعذليني، ديني، ديني، ديني، فلسطيني"، والضمير المتكلّم المتّصل بياء الفاعل في "اشركتُ".

انتماء الشاعر الوحيد هو فلسطينيّته، وتبرز في القصيدة الأرض، والانتماء إلى الوطن والنضال وهي متشابكة معًا:

الانتماء الوطنيّ هو فلسطينيّ، والإثبات "هنا (المكان) منذ فجرِ الدهرِ كرَّمتنا (الأرض) وهنا من قبلِ التكوينِ"، والنضال يبرز في: دمي من دمها يُحيي شراييني. كانت وتبقى وصالَ الروحِ. يا نفسُ كوني سلامًا، في ذرى وطني، كوني غرامًا وكوني العزَّ ..."

ما يزيد أيقونيّة قصيدة فلسطين هو التناص مع قصيدة محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة":

"عَلَى هَذِهِ الأرْضِ مَا يَسْتَحِقُّ الحَيَاةْ: عَلَى هَذِهِ الأرضِ

سَيَّدَةُ الأُرْضِ، أُمُّ البِدَايَاتِ أُمَّ النِّهَايَاتِ.

كَانَتْ تُسَمَّى فِلِسْطِين. صَارَتْ تُسَمَّى فلسْطِين.

سَيِّدَتي: أَستحِقُّ، لأنَّكِ سيِّدَتِي، أَسْتَحِقُّ الحَيَاةْ". (محمود درويش، في كتاب ورد أقل ّ1986)

يبرز دور الشاعر النضالي أيضًا في قصيدة "مجد" (الأعمال الشعرية الكاملة، 1998. ص 218) التي وُجِدت بين أوراقه بعد رحيله، يقول فيها:

"فأعشقُ حتّى العبادةَ هذا السباق مع الشمس ......

وأبقى أطاول أعنانَ مجدِ السماءِ

فكيف يكون التوقُّفُ قبل الوصولِ إلى

التلّةِ المشرفةِ".

ملخّص

قمنا في هذه الدراسة بطرح خلفيّة فكريّة للاعتماد عليها في دراسة شعر الشاعر وتعرّفنا إلى اتّجاهاته نحو الأرض والوطن والنضال، وقد خلصنا إلى أنّ هذه المركّبات الثلاثة، ظهرت جليّة في قصائده ، حيث دعا فيها الشاعر إلى النضال، التمسّك بالأرض والدفاع عن الوطن الذي شبّهه بالأمّ، وقد برزت في أشعاره تعابير عديدة ترتبط بالأرض والوطن والنضال، ولعلّ إضافة ياء الملكيّة إلى هذه التعابير، زادها التحاما وصلابة وإيحاءً بأنّ هذه المركّبات الثلاثة، هي جزء لا يتجزّأ من شعر الشاعر فوزي عبدالله، وبذلك نكون قد تحقّقنا من مقولة د. عبد اللطيف البرغوثي أنّ فوزي عبد الله "شاعر مقاومة وطنيّة على طول الخطّ".

المصادر

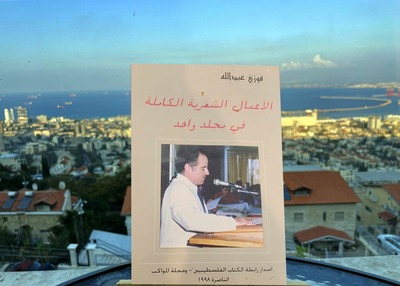

البرغوثي، عبد اللطيف. (1998). مقدمة الأعمال الشعريّة الكاملة (20.10.1977). إصدار رابطة الكتاب الفلسطينيين-ومجلة المواكب. الناصرة.

التميمي، جنان. (2025). ماذا يعني وطن؟ طفل يسأل والوطن يجيب. جامعتي. جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. https://np.psau.edu.sa/ar/article/2017/09/1506235229

درويش، محمود. (1986). ورد أقلّ. دار العودة. 1994. بيروت

طميزي، بشار. (2020). بحث عن الانتماء للوطن. موقع "موضوع".

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%

طنوس، نبيل. (2012). اللّجنة القطريّة للدفاع عن أراضي العرب في إسرائيل. كتاب دراسات، العدد الخامس، إصدار: دراسات-المركز العربيّ للحقوق والسياسات. رئيس التحرير د. يوسف تيسير جبارين. كانون الأول/ديسمبر 2012 الناصرة.

عبد الله، فوزي. (1998). الأعمال الشعرية الكاملة. إصدار رابطة الكتاب الفلسطينيين-ومجلة المواكب. الناصرة.

عرابي، أمل ونيرا بن عوزر. (2020). ما العلاقة بين يوم الأرض، أزمة السكن ومنظمات الإجرام؟ جريدة هآريتس بالعربي.30.3.2020.

موسى، آمال. (2024). عن النضال... في فتوره وقوّته. موقع الشرق الأوسط

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/5051442-%D8%B9%D9%86-

مجلة "بهتيشفوت". (1975). اقتراح برنامج لتطوير الجليل. وزارة الزراعة أكتوبر.

فوزي جريس عبد الله

ولد الشاعر الفلسطينيّ فوزي جريس عبد الله في الناصرة في 20.1.1942 وأنهى دراسته الابتدائيّة والثانويّة فيها. حصل على شهادة B.A من جامعة حيفا بامتياز في قسم اللغة العربيّة وآدابها، وعلى شهادة الماجستير من جامعة تل ابيب بامتياز أيضًا. كانت أطروحته عن "الرومانسيّة في شعر إبراهيم ناجي".

في السبعينيّات أسّس مع مجموعة من الأدباء ندوة الناصرة الأدبيّة التي عقدت عدة اجتماعات دراسيّة قدّم فيها الأعضاء عددًا من المحاضرات. عَمِل في التربيّة والتعليم في عدة مدارس ثانويّة: المدرسة الإكليريكيّة، ومدرسة مار يوسف في الناصرة وشفاعمرو. كان من مؤسسي مؤسّسة "المواكب" التي أصدرت مجلة "المواكب" منذ 1984 وكان رئيس تحريرها. كان شريكًا في مؤتمر الفكر الفلسطينيّ –الناصرة (1985، 1986) ومؤتمر الشعر الفلسطينيّ (1986) ومؤتمر الموسيقى الفلسطينيّة (1987).

ساهم في سنة 1987 في تأسيس رابطة الكتّاب والأدباء الفلسطينيين في إسرائيل وكان الناطق بلسانها.

شغل منصب سكرتير رابطة الجامعيّين في الناصرة وعضو مكتب جبهة الناصرة الديمقراطيّة 1979-1982، ثم ساهم في تأسيس الحركة التقدميّة للسلام وشغل منصب عضو المكتب السياسي فيها ورئيس تحرير جريدة "الوطن" الناطقة بلسانها.

إصداراته الشعريّة:

موعد مع المطر 1969

الطيور المهاجرة 1973

الفارس يترجل 1974

شدوا الخطى 1979

قصائد عن الخروج والعودة 1987

التجديد والرومانسيّة في شعر إبراهيم ناجي-إصدار "المواكب"-الناصرة 1988